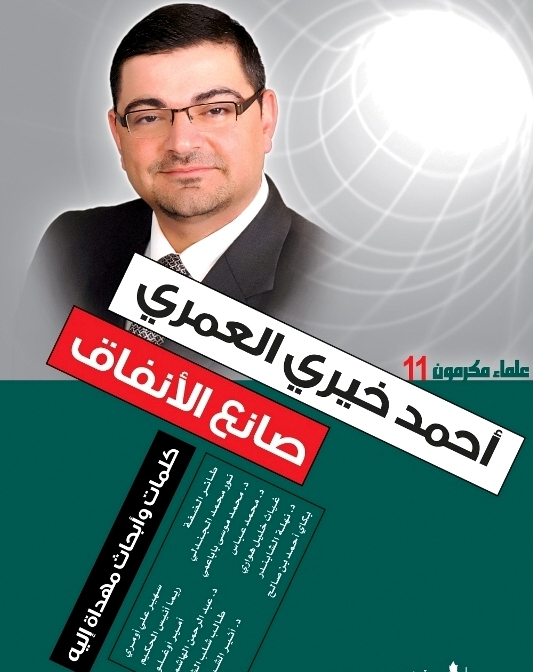

منذ بدايات الألفية الجديدة، رسم أحمد خيري العمري مسارًا مميّزًا في الكتابة العربية، مسارًا متفرّدًا، تتجاور فيه الفكرة مع الحكاية، والروح مع الواقع، ويتحوّل فيه الإيمان إلى تجربة إنسانية نابضة بالبحث والقلق والتحوّل. في عالمه، لا تُكتب القصص لتسلية القارئ، بل لتوقظه على أسئلته، ولا يُستحضر الدين بوصفه منظومة جامدة، بل باعتباره طاقة تُعيد الإنسان إلى ذاته وتمنحه معنى أعمق للحياة.

من بغداد التي شكّلت نواته الأولى، إلى محطات الاغتراب وتجاربه في مجتمعاتٍ مختلفة، ظلّ أحمد خيري العمري مؤمنًا بأن الرحيل لا يُلغي الانتماء، بل يوسّع أفق الرؤية ويُعيد تعريفها. يرى أن الكاتب الحقّ لا يكتب ليصف الخارج، بل ليعيد بناء الداخل ويواجه العالم من خلاله. هكذا تتبدّى أعماله، كمساراتٍ متتابعة في رحلة الإنسان نحو ذاته، حيث يغدو الدين وعيًا متجدّدًا لا نصًا مغلقًا، وتغدو الكتابة تمرينًا دائمًا على الإيمان وعلى استعادة المعنى في عالمٍ يفقد بوصلته.

في حوارٍ خاص مع نون بوست، يتأمل العمري معنى الكتابة في زمنٍ يفيض بالألم والتحوّل، يستعيد من الثورة السورية لحظة وعيٍ لا يمكن القفز فوقها، بوصفها انتصارًا للإنسان في وجه الطغيان، ومساحةً لإعادة اكتشاف المعنى وسط الركام. حوارٌ يتخطّى ظاهر القول إلى جوهر المعنى، ويكشف مسار كاتبٍ يؤمن أن الكلمة الصادقة لا تُقال لتُنسى، بل لتنقش حضورها في الوعي الإنساني، حيث يبقى أثرها ما بقي الزمن.

بين الرواية والفكر والكتابة التربوية المنهجية، كيف تُعيد ترتيب ملامح هويتك الأدبية؟ وأيٌّ منها الأقرب إلى جوهرك؟

بصراحة، لا أفكر بهويتي الأدبية أو الكتابية ولا بملامحها أو بإعادة ترتيبها. سؤالك ذكّرني بسؤالٍ مماثلٍ كان جوابه: الشجرة لا تعرف شيئًا عن الهندسة الزراعية. كتبتُ ما كتبتُ، وكل ما كتبته يشكّل هويتي بدرجةٍ أو بأخرى. من يفترض أن الكاتب يمكنه أصلًا أن يحدّد ذلك؟ هذه مسؤولية النقّاد، ولعلّهم يكونون أكثر موضوعية من الكاتب في هذا الجزء تحديدًا. وحتى بعد أن يقول النقّاد كلمتهم، سيأتي الناقد الأهم، السيّد الزمن، ليقول كلمته النهائية التي تقضي على كل ما سبق. السيّد الزمن سيحدّد ليس فقط (ملامح الهوية)، بل سيحدّد أيضًا إن كان هناك ما يستحق أن يبقى بالأساس. هل سيُبقي السيّد الزمن على “البوصلة” أو “كيمياء الصلاة” أم سيفضّل “شيفرة بلال” أو “كريسماس في مكة” أو “بيت خالتي”؟ أم أن كل هذا سيذهب كما لو أنه لم يكن أصلًا؟ للأسف، لا نعرف. وستصدر هذه الأحكام بعد أن نكون قد رحلنا جميعًا.

أيٌّ منها الأقرب إلى جوهري؟ أتساءل أولًا: ألا يمكن أن يتّسع الجوهر للنوعين؟! لكن لن أسقط في فخّ كليشيه “كلهم أولادي”، بل سأقول بصراحةٍ إن العمل الفكري أقرب إلى منطقة الراحة بالنسبة لي، وأن العمل الروائي يقع حتمًا خارج هذه المنطقة، وأنه بذلك أصعب وأكثر إرهاقًا، ولكنه أيضًا أكثر متعةً. ولكن، أعتقد أن العمل الأدبي يقع بالتعريف خارج منطقة الراحة بالنسبة لجميع الكتّاب والروائيين، وليس العبد لله وحده.

التنقّل بين أمكنةٍ وتجارب مختلفة، من بغداد إلى محطاتٍ أخرى، كيف أعاد تشكيل وعيك ورؤيتك ككاتب، وإلى أيّ مدى انعكس على نتاجك الإبداعي؟

الانتقال من بغداد إلى الأماكن الأخرى تزامن مع تحوّلاتٍ كبرى في العراق، ومن ثم في المنطقة. لا أعتقد أن هناك من لم يُعِد تشكيل وعيه، سواء بقي في مكانه الأصلي أو رحل في شتات هذا العالم. العالم نفسه تغيّر خلال ذلك، لذلك من الطبيعي جدًا أن يتعرّض الوعي لإعادة تشكّل، وربما يساهم ذلك في إنضاج هذا الوعي، ويرى العالم بطريقةٍ أكثر وضوحًا.

بشكلٍ عام، الرحيل يجعلنا أكثر قدرةً على الرؤية من بعيد، وهذا قد يجعلنا نغفل عن بعض التفاصيل، ولكنه يزوّدنا بالقدرة على رؤية الصورة الكبيرة، ويجعلنا أيضًا قادرين على المقارنة مع مختلف المحطات، بل ويجعلنا نُقدّر بعض الإيجابيات التي لم نكن نعيها في خضمّ التفاصيل، ونعيد النظر في بديهيّاتٍ كرّسها التعود رغم سلبيّتها.

بالنسبة لي: الرحيل الحقيقي خرافة. نغادر مدننا ولكنها لا تغادرنا مهما اغتربنا وتأقلمنا على أجواء مختلفةٍ وأتقنّا لغاتٍ جديدة. كما قال كفافيس: لا سفن هناك تُجليك عن نفسك، في الشوارع نفسها ستهيم إلى الأبد. باختصار: بغداد هي جيناتي التي وُلدتُ بها، كل ما تلاها صفاتٌ مكتسبة، ولكن، حتى هذا الاكتساب، تُساهم الجينات فيه.

نرى في ألواح ودُسُر أن الكتابة عندك تبدو كنوعٍ من “البناء الداخلي”، حيث يسبق الإعداد الصحيح أي مشروعٍ كبير. كيف ترى العلاقة بين ترتيب الداخل قبل الشروع في مواجهة الخارج؟

في تصوّري، كل كتابةٍ هي نوعٌ من البناء الداخلي أولًا وقبل كل شيء. لا أستطيع فهم الكتابة إلا باعتبارها كذلك، على الأقل الكتابة الإبداعية. رغم ذلك، العلاقة بين الداخل والخارج معقّدة جدًا. صحيح أن الكتابة بناءٌ داخلي، إلا أن هذا البناء الداخلي غالبًا ما يكون ناتجًا عن بذرةٍ جاءت من الخارج. البناء الداخلي يبدأ بفكرةٍ ناتجةٍ عن التفاعل مع الخارج. والأمر ليس بالضرورة مواجهةً مع الخارج، أحيانًا بمواجهةٍ، وأحيانًا بتحليلٍ لأسبابه، وأحيانًا عبر أنفاقٍ تلتفّ حوله لتتجاوزه.

العلاقة بين الداخل والخارج حتميّة منذ البداية، لكن لفتت نظري عبارة (ترتيب الداخل قبل الشروع في مواجهة الخارج). لا أعتقد أن الترتيب ممكنٌ قبل المواجهة، بل يحدث أثناء ذلك، إن حدث أصلًا.

في سلسلة كيمياء الصلاة، الدين ليس نصًا جامدًا بل بوصلةٌ تربط بين الأرض والسماء، بين الإنسان وحياته اليومية. هل ترى أن الأدب قادرٌ على أن يكون وسيلةً لإحياء هذا الربط أكثر من أيّ خطابٍ وعظيٍّ مباشر؟

لا أعتقد أن سلسلة (كيمياء الصلاة) يمكن أن تُصنَّف كنصٍّ أدبي. السلسلة تتحدّث عن معاني الصلاة وعلاقتها بقيم النهوض والنماء. اللغة المستخدمة في السلسلة تعبّر عن الرسالة والمحتوى الفكري فيها، ورسائل الفكر غير رسائل الوعظ، ولا يقلّل هذا من أيٍّ منهما.

هل يمكن للأدب أن يحلّ محلّ خطاب الوعظ؟ لا، لا يمكن. هناك ناسٌ تجد راحتها في خطابٍ وعظيٍّ مباشر، ولن تتفاعل مع أيّ لغةٍ أدبيةٍ أو أسلوبٍ فنيٍّ مهما كان مبدعًا، وهذا ليس عيبًا أو منقصةً، بل هو مجرد طبيعة. وبالمقابل، هناك من يجد تفاعله الأقوى مع الأدب أو الفكر. الإصرار على وجود (خطابٍ واحد) مناسبٍ للجميع – رغم الفروق الفردية – يقود إلى دربٍ مسدودٍ ويحرم الجميع من فرص التنوع.

كثيرًا ما تُبرز نصوصك صراع الإنسان مع صور الغربة والقطيعة، أو مع “الحوت الداخلي” الذي يبتلعه. هل ترى أن الكتابة نفسها فعلُ خلاصٍ من هذا الحوت؟

لا، ليس بالضرورة.

بعض الكتابات تكون تكريسًا للبقاء في بطن الحوت، حتى لو رفعت شعاراتٍ جماهيريةً مختلفةَ الظاهر تنادي بالخلاص من الحوت أو حتى بموته.

الكتابة التي تحاول الخروج من بطن الحوت هي التي تحاول تغيير الوعي السائد، والنظر في أسباب السقوط في بطن الحوت بتوازنٍ دون إلقاء كلّ التهمة والمسؤولية على الآخر.

لكنك محقّ! فالكتابة التي أعتبرها تكريسًا للبقاء في بطن الحوت قد يؤمن كاتبُها أنه يفعل العكس، وقد يعتبر أن ما أكتبه هو التمجيد لبطن الحوت. لهذا، كل كتابةٍ تمثّل محاولةَ الخلاص من بطن الحوت بالنسبة لكاتبها ورؤيته للعالم وطرقه في الخلاص.

حقيقة موقع كل كتابةٍ من الإعراب ستظهر بعد أن نكون قد مضينا جميعًا.

بعض شخصيّاتك تبحث عن طوقِ نجاةٍ في أشدّ لحظات المرض والخذلان، لكنها تجد الأمل في رموزٍ تاريخيةٍ وإيمانية. برأيك، ما الذي يجعل العودة إلى الذاكرة الروحية مصدرًا لإنعاش الحاضر؟

أشدّ لحظات المرض والخذلان هي أكثر الفرص مناسبةً للبحث عن طوق نجاة. إن لم يكن في هذا التوقيت، فمتى؟

الأمل ليس دومًا في (رموزٍ) تاريخيةٍ وإيمانية، لكن (الإيمان) بمعناه الواسع يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من طوق النجاة. الرموز التاريخية كانت حاضرةً كطوقٍ للنجاة في روايتين: (شيفرة بلال) و(قربان آل يونس)، كما كان الإيمان حاضرًا في (كريسماس في مكة)، وإلى حدٍّ أقلّ في (بيت خالتي).

بالمختصر المفيد: أعتقد أن جزءًا كبيرًا من سقوطنا في الواقع الحالي كان يعود إلى أمراضٍ وأزماتٍ ساهم التاريخ فيها، ولكي نخرج من هذا الواقع علينا أن نخرج من نفس البوابة التي دخلنا منها. ثمة موروثٌ سلبيٌّ تراكم عبر قراءاتٍ وتأويلاتٍ للنصوص الدينية، وثمة أزماتٌ تاريخيةٌ تمّ تقديسها والاستثمار فيها. كل هذا يجعل التاريخ جزءًا من مشاكل الحاضر، وأيُّ محاولةٍ لتوهّم أنه يمكن إنجاز قطيعةٍ مع هذا التاريخ هي محاولةٌ محكومةٌ بالفشل. القطيعة وهمٌ مستحيل. لا يمكن اقتراف قطيعةٍ مع جيناتك، لكن فهمَ مشاكلها أمرٌ يسهّل التحكّم بالنتائج.

في استرداد عمر، لطالما أشرتَ إلى أن داخل كل إنسان “بذرةً قويةً” يمكن أن تتحول إلى عدلٍ ورحمةٍ إن استثمرها. كيف ترى هذا التحوّل الإنساني ممكنًا اليوم في عالمٍ مضطرب؟

لو كان العالم أقلَّ اضطرابًا، وأكثرَ عدالةً، لكان التحوّل الإنساني أصعب. لن يكون هناك ما يكفي من المحفّزات للتحوّل. هذا العالم المضطرب هو الذي يقدح زنادَ عملية التحوّل الإنساني، والطريق بعد قدح الزناد ليس سهلًا بالتأكيد، لكن هذا جزءٌ من أيّ عملية تحوّلٍ مهمة. هناك مشتّتاتٌ ومغرياتٌ كثيرةٌ في هذا العالم المضطرب، ولكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن استثماره إيجابيًا في هذا التحوّل. ثورة المعلومات وسهولة التواصل والوصول أصبحت جزءًا من أيّ عملية تحوّلٍ على نحوٍ كان أقرب إلى المستحيل في فتراتٍ سابقة.

أؤمن بوجود أنماطٍ متعددةٍ للشخصيات، كلٌّ منها يمكن أن يُوظَّف في الخير كما في الشر، وكما في الـ(بين بين)، لكن لا قالبَ واحدًا مطلقًا علينا جميعًا أن نكونه.

رواية بيت خالتي تفتح بابًا على أدب السجون والمأساة، وهو ميدانٌ لم يكن جزءًا مباشرًا من مسارك الأدبي. ما الذي استدعاك لتدخله وتكتب عنه؟

لم أقصد كتابةَ روايةِ أدبِ سجون. عرفتُ أشياءَ ما كان يمكن أن أتركها دون أن تترك أثرًا على ما أكتب. خفتُ أن يسرق النظامُ سرديةَ ما حدث بعد أن بدا لفترةٍ ما أنه قد انتصر. فكتبتُ السردية عبر شهاداتٍ ممّن عاشوا أسوأ ما حدث. هذا كلّ شيءٍ بالنسبة لي.

استغربتُ في البداية عندما لاحظتُ أن هناك من صنّفها كأدبِ سجون. لا أخفيك، كقارئٍ، أنا لستُ ممّن يحبّون قراءةَ أدبِ السجون، أحترمه طبعًا،لكنه ليس المفضّل لي كقارئ. لا يزال عندي تحفّظٌ على اعتبار (بيت خالتي) ضمن أدب السجون، لكني نادرًا ما أعبّر عن ذلك، لأن التصنيف غير مهمٍّ ما دامت الرسالة قد وصلت، أو آمل أنها قد وصلت.

على العموم، أدب السجون كنوعٍ أدبيٍّ يقع حتمًا ضمن الأدب الواقعي، لذا لا أعتقد أنه يخرج تمامًا عمّا كتبته سابقًا.

كنتَ من أوائل الأصوات التي وقفت مع الثورة السورية، مع سقوط الاستبداد وانتصار الشعب. كيف تستعيد تلك التجربة اليوم؟ وما الذي تفتحه في داخلك من أسئلةٍ وتأملات؟

التجربة لم تنتهِ، ولا تزال تواجه تحدياتٍ ومخاطر، لكن سقوط نظام الأسد كان لحظةً مفصليةً بالتأكيد، وطوت صفحةَ أسوأ نظامٍ حكمَ شعبَه في العصر الحديث (برأيي). لا يزال هناك الكثير من العمل أمام السوريين، لكن طبيعة هذا العمل تغيّرت.

في الأيام الأولى من السقوط كان هناك سؤالان يتردّدان في ذهني: الأول – أما كان منذ البداية؟ إذا كنتَ ستترك كل شيءٍ وتهرب، هل كان يجب عليك أن تقتل كلّ هؤلاء؟. الثاني – هذا الجيل الذي سُرقت منه الطفولة وجزءٌ من شبابه، من سيُعيد له حياته؟ هؤلاء الذين فقدوا أحبابهم في المعتقلات، هل سيتمكّنون من طيّ الصفحة؟ أولئك الذين عُذّبوا في المعتقلات بأقسى ما فكر به شيطان، هل سيتمكّنون أن يتعافوا مما مرّوا به؟

لا جواب حاسمًا على السؤالين، مع الأسف.

ما الذي تعنيه لك الثورة السورية، وقد صارت نموذجًا عربيًا في الصمود والانتصار بعد سنواتٍ من الألم؟

مرّت الثورة السورية بمراحلَ متعددة، مرحلةُ 2011 أساسيةٌ ومختلفةٌ عمّا تلاها، ولا أزال أعتبر تلك المرحلة أنقى ما حدث، وتعرّفتُ من خلالها على بعضٍ من أصدقِ من عرفتُ في حياتي. لا يقلّل هذا من المراحل اللاحقة بمجملها، فقد كانت هناك ظروفٌ قاهرةٌ أنتجت مراحلَ مختلفةً، والتنكيل الوحشيّ من قبل النظام بشباب وصبايا المرحلة الأولى هو الذي قاد إلى كل ما حدث لاحقًا.

على المستوى الشخصي، عليَّ أن أسجّل هنا أن تفاعلي مع القرّاء السوريين قبل الثورة، وحتى قبل وسائل التواصل الاجتماعي، كان له الأثر الأكبر في موقفي اللاحق المؤيّد للثورة. لقد وثقوا بي وحكوا لي أيامَ كان الهمس يمكن أن يقود إلى المعتقل. هذه الثقة كان لها أثرها الكبير عليَّ.

عاش العراق تجربةَ الاحتلال والانقسام، وعاشت سوريا ثورةً انتهت بالنصر على الاستبداد. كيف تقرأ العلاقة بين المسارين؟

هناك وعيٌ متزايدٌ في العراق يسير به إلى التعافي. لا يزال الطريق معقّدًا وطويلًا، لكن الوعي الشعبيّ يتزايد. العلاقة بين العراق وسوريا (معقّدة) ومتداخلةٌ تاريخيًا واجتماعيًا. عانينا معًا من حكم حزب البعث، ومن تدخّل القوى الإقليمية والدولية والتنظيمات المتطرّفة من كلّ الأطراف المتناحرة، وترك ذلك آثارًا على العلاقة المعقّدة أساسًا بلا شكّ. ولكن لا بدّ أن تأتي لحظةُ وعيٍ تجعل الجميع يفكّرون بطريقةٍ تجعل كلّ طرفٍ يحترم خصوصيةَ الجار الآخر، ويعرف أن ذلك سينتج فوائدَ للجميع.

هل ترى أن انتصار السوريين سيُعيد إحياء الأمل في مشروعٍ نهضويٍّ عربيٍّ شاملٍ يتجاوز حدود الجغرافيا؟

أيّ دولةٍ عربيةٍ تمرّ بما مرّت به سوريا، ثم تنجح في تحقيق ظروفٍ أكثر عدالةً وازدهارًا، لا بدّ أن تؤثر على محيطها. هذا لا يخصّ سوريا فقط، بل هو طبيعة الأشياء. إنه أثر الفراشة، إن شئت، أو أثر الياسمين إن كنّا نتحدث عن سوريا.

لكني لستُ مرتاحًا إلى تحميل الوضع السوري مسؤوليةَ إصلاح العالم، كما يتحدث البعض، فيما أراه يشكّل خطرًا على المرحلة بأسرها. السوريون أمامهم مهمةُ إصلاحِ بلدهم وبناءُ المؤسسات التي ناضلوا من أجلها، وهذا عندما يتحقّق بعون الله، سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ على المنطقة ككلّ، لكن على نحوٍ يشبه أثرَ الفراشة – الحتميَّ والأكثرَ تأثيرًا.